「偏差値」という言葉は、学校の進路指導や模試の結果など、さまざまな場面で目や耳にする機会があると思います。しかし、「偏差値って実際にはどういう意味?」「自分の偏差値は高い?低い?」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

偏差値はあくまで、学力や志望校合格の可能性を測るための一つの「目安」です。結果に一喜一憂しすぎず、日ごろの学習や志望校選びに上手く活用していくことが大切になります。

この記事では、偏差値とは何か、仕組みや求め方を分かりやすく解説していきます。偏差値との正しい向き合い方や志望校選びでの活用方法もお伝えしますので、「最近勉強を頑張っても、なかなか偏差値が上がらない……」と悩んでいる方や、志望校の選び方が分からない方も、ぜひチェックしてみてください。

【オーダーメイドの模試・受験対策】東京個別・関西個別の特長をチェックする

目次

偏差値とは?【図で分かりやすく解説】

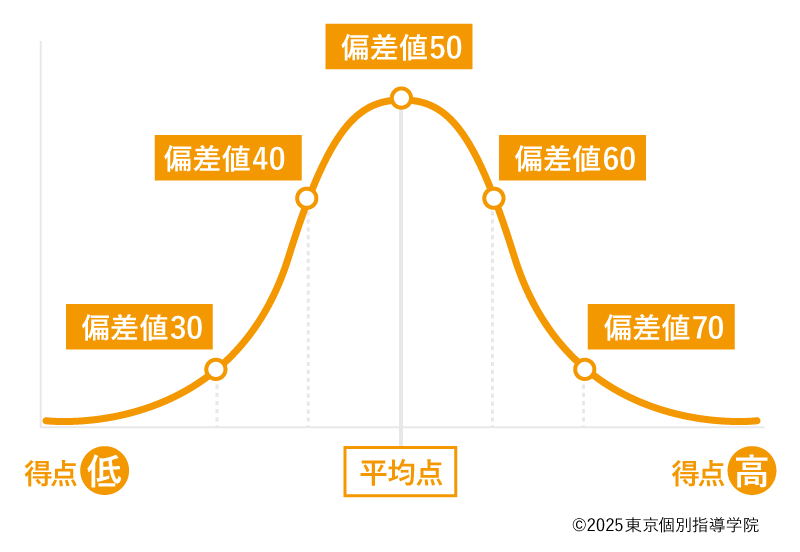

偏差値とは、特定の試験で自分が取った点数が、同じ試験を受けた人全体の中でどのくらいの位置にいるのかを数値で表したものです。

上の図のように、全体の中で平均点を取った人の偏差値は「50」とされます。そして、平均点よりも高い点であるほど、偏差値は55、60、65、70……と高くなっていき、反対に平均点よりも低い点であるほど、偏差値は45、40、35、30……と低くなっていきます。

偏差・標準偏差の意味もチェック!

偏差値をもっと理解するために、「偏差」と「標準偏差」という2つの言葉の意味も知っておきましょう。

偏差とは、自分が特定の試験で取った点数と、平均点との差を表す数値です。つまり、平均点から自分の点数がどれだけ離れているかを示します。例えば、試験の平均点が「70点」だったとします。この場合、自分が80点を取った場合の偏差は「+10点」、60点を取った場合の偏差は「-10点」となります。

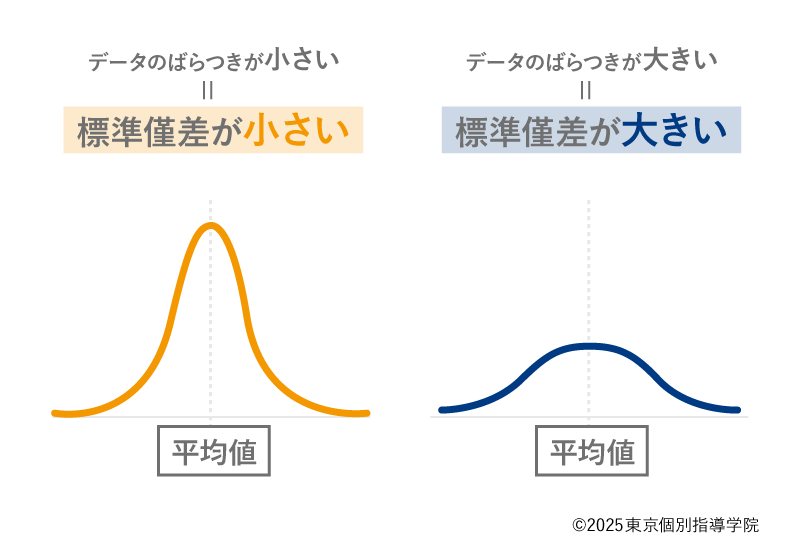

標準偏差とは、受験生全体のデータの「散らばり具合」を表す数値です。特定の試験を受けた集団の点数が、どれだけ散らばっているかを示します。

次のように、試験を受けた多くの人の点数が平均点付近に集中している場合、標準偏差は小さくなります。一方、試験を受けた人の点数がバラバラに散らばっている場合、標準偏差は大きくなります。

具体的な例として、数学と英語の試験の平均点が、どちらも70点だったとします。数学では、ほとんどの生徒の点数が65点~75点の間に集中していて、極端に高い点数や低い点数の生徒が少ないとします。このような場合は、標準偏差は「小さい」と言えます。

一方、英語では点数が40点~90点と幅広く散らばっていて、極端に高い点数を取った人もいれば、低い点数を取った人もいるとします。この場合、標準偏差は「大きい」と考えられます。

これらの例では、両方の試験で同じ80点を取ったとしても、数学の結果の方がより高い偏差値になります。なぜなら、数学は点数の散らばり具合が小さいため、40点~90点まで幅広い点数を取った人がいる英語よりも、平均点から10点以上高い点数を取る方が難しいと考えられるからです。

「偏差」と「標準偏差」は偏差値を計算する際に使われる要素で、次で解説する偏差値の求め方・計算方法でも登場するため、覚えておきましょう。

偏差値の求め方・計算方法

ここでは、偏差値の求め方・計算方法をお伝えします。計算式を知ることで、偏差値の仕組みをさらに理解していきましょう。

偏差値は、次のような式で求められます。

偏差値={10×(自分の点数-平均点)÷ 標準偏差}+50

具体的な計算のステップは、以下の通りです。

① 平均点を求める…試験を受けた全員の点数を足して、受験者の数で割る

② 偏差(自分の点数と平均点の差)を求める…自分の点数から平均点を引く

③ 全員分の偏差を2乗し、合計する…②で求めた偏差を2乗し、受験者全員分の偏差の2乗を合計する

④ 分散(データの散らばり具合)を求める…偏差の2乗の合計を受験者の数で割る

⑤ 標準偏差を求める…分散の平方根を求める

⑥ 偏差を「標準偏差」で割る…自分の点数から平均点を引いた数値(=偏差)を標準偏差で割る

⑦ 偏差値を求める…⑥で出た数値に10をかけて、50を足す

それぞれ、詳しく解説していきます。

①平均点を求める

まずは、試験を受けた全員の点数を合計し、その合計点を受験者の数で割ります。

<10人で試験を実施した場合>

- 全員の点数:60点、85点、72点、75点、68点、58点、72点、75点、65点、70点

- 合計点:700点

- 平均点:700点÷10人=70点

②偏差(自分の点数と平均点の差)を求める

自分の点数から、ステップ①で求めた平均点を引いて、偏差を求めます。

<自分の点数が85点の場合>

- 平均点:70点

- 自分の偏差:85点-70点=+15点

③全員分の偏差を2乗し、合計する

次に、自分も含む受験者全員の偏差を求めて2乗し、合計数を出します。

- 全員の点数:60点、85点、72点、75点、68点、58点、72点、75点、65点、70点

- 平均点:70点

- クラス全員の偏差:-10、+15、+2、+5、-2、-12、+2、+5、-5、0

- それぞれの偏差を2乗:100、225、4、25、4、144、4、25、25、0

- 受験者全員の2乗の合計:556

④分散(データの散らばり具合)を求める

続いて、ステップ③で求めた偏差の2乗の合計を、受験者の数で割ります。

- 受験者全員の2乗の合計:556

- 受験者の数:10人

- 分散:556÷10=55.6

⑤標準偏差を求める

ステップ④で計算した分散の「平方根(ルート)」を計算します。

- 分散: 55.6

- 標準偏差: √55.6 ≒ 7.46

⑥偏差を「標準偏差」で割る

次に、ステップ②で求めた自分の偏差を、ステップ⑤で求めた標準偏差で割ります。

- 自分の偏差: +15点

- 標準偏差: 7.46

- 偏差÷標準偏差: 15 ÷ 7.46 ≒ 2.01

⑦偏差値を求める

最後に、ステップ⑥で求めた結果に10をかけて、そこに50を足して偏差値を出します。

- ステップ⑥で求めた結果:2.01

- 2.01×10=20.1

- 20.1+50=70.1

- 偏差値:70.1

以上が偏差値を求めるまでのステップと計算方法です。同じ点数でも、平均点や標準偏差が異なれば偏差値も変わるため、注意しましょう。

偏差値ではどんなことが分かる?

偏差値を知ることで、特定の試験を受けた受験生全体の中で、自分の学力がどのくらいの位置にいるのかが分かります。

また、教科・科目別の偏差値を分析すれば、自分の得意・不得意な教科・科目が把握できるようになります。その情報をもとに、とくに苦手な分野を集中的に勉強すれば、限られた時間の中でより効率的な学習計画を立てられるので、受験対策にも効果的です。

さらに、模試を定期的に何回も受けて偏差値の推移を追っていくと、一定の期間の中で自分がどのくらい成長できているかをチェックすることもできます。勉強した結果、偏差値が上がっていれば、今後の勉強のモチベーションにもつながるはずです。

ただし、偏差値は絶対的な学力を示すものではないので、向き合い方や志望校選びで活用する際にはいくつかの注意点があります。次からは、偏差値との正しい向き合い方や、志望校選びでの活用方法をお伝えしていきます。

偏差値がすべてではない!正しい向き合い方とは?

模試の結果が返ってきて、「高2のときは偏差値が高かったから安心していたのに、高3の夏で急に下がった」「中3の春ごろまでは偏差値も上がってきていたのに、中3の夏からはいくら頑張ってもなかなか上がらなくなってきた……」という壁に、受験生はぶつかりがちです。しかし、このような悩みはよくあることなので、必要以上に落ち込む必要はありません。

周りがまだ受験勉強を本格的にスタートしていない時期は、しっかり勉強すれば偏差値が上がりやすい状況ですが、そのタイミングで安心して手を抜いてしまうと後で苦労することになります。

とくに高3や中3の受験前の夏以降は、多くの受験生が本格的に受験勉強を始めるため、同じように勉強していてもなかなか偏差値が上がらなくなってきて、モチベーションが下がってしまう方も多いです。

つまり、偏差値が伸びないのは自分の学力が伸びていないからではなく、周りの受験生も同じように学力が上昇しているからです。ですから、偏差値が変わらないというのは、頑張っていないのではなく、周りの同じくらいの成績だった人と、同じくらい頑張っているということなのです。

また、偏差値はあくまで特定の集団において、自分の学力の位置を示す指標です。受ける模試によって受験する集団が変わるため、試験の種類よって偏差値が大きく変わることがあります。

異なる模試の偏差値を比較して「上がった・下がった」と判断しないように注意しましょう。

大切なのは模試の結果を次の学習に活用すること

模試を受ける本当のメリットは、偏差値の数字ではなく、そこから「自分の課題」を発見できることにあります。結果から分かった自分の課題や苦手な分野を受け止めて、反省点を振り返りながら次の模試や受験本番に備えて対策していくことが大切です。

模試を受けて終わり……にするのではなく、模試の解答や解説を丁寧に読み込み、自分がどこでつまずいたのか、なぜ間違えたのかを分析しましょう。これは結果が良かった場合も同じで、どのような学習や取り組みをしたからなのかを振り返り、次の学習に活かしていきましょう。

なかなか偏差値が上がらなかったり、下がったりしても落ち込みすぎず、まずはその結果となった原因を分析し、弱点や抜け漏れがあれば繰り返し問題演習を行いながら着実に学習を積み重ねていくことが、目標達成への近道です。

なお、家庭学習だけで苦手な分野に絞った学習計画を立てたり、つまずいたポイントを分析したりするのは大変……と思う方は、生徒一人ひとりの状況に合わせて効率的な学習プランを提案してくれる、東京個別・関西個別もぜひご検討ください。

【苦手分野を集中的に対策】東京個別・関西個別の特長について詳しく見る

志望校選びでの偏差値の活用方法

偏差値は志望校選びで重要な判断材料の一つとされることがありますが、どのように活用していけばよいのでしょうか?

ここでは、模試を受けたときに分かる「合格可能性判定基準偏差値」や志望校選びでの偏差値の正しい活用方法と注意点について解説していきます。

合格可能性判定基準偏差値って何?

模試を受けると、志望校別に「合格可能性判定基準偏差値」という指標が表示されることがあります。これは、特定の模試を受けた受験生の入試結果のデータをもとに、自分と同じ偏差値の受験生がその学校に合格する確率はどのくらいかを算出した数値のことです。ある模試で、合格可能性60%偏差値を63と算出していた場合、偏差値63の受験生が10人受験したら合格するという意味です。

ただし、模試によっては合格可能性を「50%」と設定しているところもあれば、「80%」としているところもあります。Aの模試では合格可能性判定基準偏差値が「65」だけど、Bの模試では「58」というように、受ける模試によって合格確率の基準が、「50%」「80%」と異なるので、その学校に合格する難易度の考え方が変わってきてしまいます。そして、前に触れたように、模試を受けている母集団が模試ごとに異なるため、偏差値の判断が変わってきます。

合格可能性を判断する際は、その模試で設定されている合格率の「基準」をあらかじめ確認しておきましょう。また、合格可能性判定基準偏差値は、あくまで合格可能性を表す一つの重要な目安として捉えておくことをおすすめします。

偏差値=学校の価値を表す数値ではない!

偏差値から「現在の自分の学力との距離」を知ることはできますが、それは一つの指標にすぎません。学校選びで偏差値は最も重要な要素ではありません。

また、「偏差値が高い=良い学校」「偏差値○○以上じゃないと、行く意味がない」という方もいますが、学校の偏差値は、学校改革や教育内容への受験生や保護者の期待度、中学・高校入試では前年の大学入試の結果など、さまざまな要因で変動します。例えば、6年前と比較して偏差値が大きく上がった学校もあれば、下がった学校もあります。

そして何より、偏差値だけでは、学校の教育の中身や特徴まで知ることはできません。

広い視野で学校を検討し、保護者の方や学校・塾の先生にも相談しながら、ご家庭の教育方針や適性に合った学校を選ぶことが大切です。

自分にどんな学校が合っているか分からないという場合は、実際に学校を訪れて、教育理念や校風、施設環境、先生や生徒の様子などを直接確認し、偏差値からでは得られない情報を集めにいくのがおすすめです。偏差値だけで学校の価値を判断しないように注意しましょう。

東京個別・関西個別では、35年以上の実績とベネッセグループならではの情報力を活かし、偏差値だけではない学校の校風や特長をもとに、生徒一人ひとりに合った志望校選びをサポートします。いろんな学校のデータや傾向の情報を集めるのは大変……と思う方は、ぜひ一度ご相談ください。

【一人ひとりに合わせた受験対策】東京個別・関西個別の特長をチェック

偏差値だけで学力や志望校を判断するのはNG!

偏差値は、特定の試験を受けた集団の中で、自分の点数がどのくらいの位置にいるのかを数値化したものです。「前回よりも偏差値が下がった」「こんなに勉強を頑張っているのに、偏差値がなかなか上がらない……」と悩む受験生は多いですが、受ける試験や母集団によって、偏差値は変わります。

偏差値が上がらないのは周りもみんな頑張っているからで、自分が成長していないということではないため、結果に一喜一憂しすぎる必要はありません。大切なのは、模試の結果から見えてきた自分の課題を把握し、次の学習に活かしていくことです。

また、志望校選びでも、偏差値は合格可能性を判断する一つの材料として役立ちますが、偏差値は学校の価値を判断する指標ではないのです。教育方針や校風、カリキュラム、先生や生徒の様子、各種フォロー体制、課外講座通学のしやすさなど、偏差値だけでは分からない情報を集めたうえで、さまざまな視点から自分に合った学校を選ぶことが大切です。

「受験勉強で手いっぱいで、自分の苦手なポイントを分析したり、志望校選びのための情報を集めたりするのは大変……」という場合は、生徒一人ひとりの状況に合わせた学習プランや、志望校選びをサポートしてくれる、東京個別・関西個別もぜひご検討ください。ベネッセグループならではのノウハウ・情報力をもとに、より効率的な受験対策や出願戦略を行えます。

【受験対策から進路相談までを徹底サポート】東京個別・関西個別の特長について詳しく見る

オーダーメイドの学習プランで効率的に成績アップ!

東京個別・関西個別では、生徒一人ひとりの学習状況や目標に合わせて、効率的に成績アップするための学習プランを提案しています。家庭学習の習慣や苦手を克服するための勉強法もサポートしていますので、志望校合格に向けて効果的な対策を進めていきたい方は、ぜひ一度ご相談ください。