「どの大学に進学しようか迷っている」

「やりたいことが分からなくて志望校が決められない」

大学進学を考えている高校生にとって、どうやって志望大学を選べばいいか、悩んでいる方も多いのではでしょうか?高1・高2生の早いうちに志望大学を選ぶことは、多くのメリットがあるため、早めに動いてみるのがおすすめです。そこで今回は、自分に合った大学の選び方を5つのステップに分けてくわしくご紹介します。大学選びに迷ったときの参考にしてみてくださいね。

目次

大学選びを早めに始めるとメリットがいっぱい!

志望大学学部を決める時期は、早ければ早いほどよいとされています。

なぜ早いほどよいのかと言うと…

- 受験対策の計画が立てやすい

- 効率的に勉強を進められる

- 目標があるから勉強のモチベーションが保てる

- オープンキャンパスなど大学の情報収集の時間を確保できる

などのメリットがあるからです。

志望大学は、遅くても高校2年生の冬頃までには決めておきましょう。「今のところ、〇〇大学△△学科」「何となくこの大学かその大学かな?」のように、「仮決め」でもいいので、早めに決めておくのがおすすめです。

とはいえ、「将来やりたいこともわからないのに、どうやって大学を選んだらいいの……?」と思っている方も多いはず。次章からは、大学の選び方の5ステップをご紹介します。順番に見てみましょう。

【ステップ1】自分の興味や得意を知る「自己分析」

「将来について、まだ何も決まっていない」という方は、まず「自己分析」を行いましょう。

どうして自己分析が大切なの?

志望大学を選ぶための自己分析とは、「自分が何に興味を持っているのか」「何が得意で何が苦手なのか」を整理することです。そうすることで、好きなことや興味のある分野を明確にし、自分に適した学部や学科を見つけるための基礎を築くことができます。

自分の興味や得意分野から学びの方向性を考えると、「なぜその大学・学部を選ぶのか」が明確になり、納得感のある進路選択ができますよ。

自己分析で自分の「好き」「得意」を知ろう

自分の好きなことや嫌いなことを整理することは、自分に合った学部・学科を選ぶうえでとても大切です。

自己分析の方法として、

- 白い紙に「好きなこと」「嫌いなこと」「得意なこと」「苦手なこと」などをリストアップしていく

- 「マインドマップ」をつくる

などの方法があります。

ここでは、より深く自分を見える化できる「マインドマップをつくる」方法をご紹介します。

マインドマップの作り方

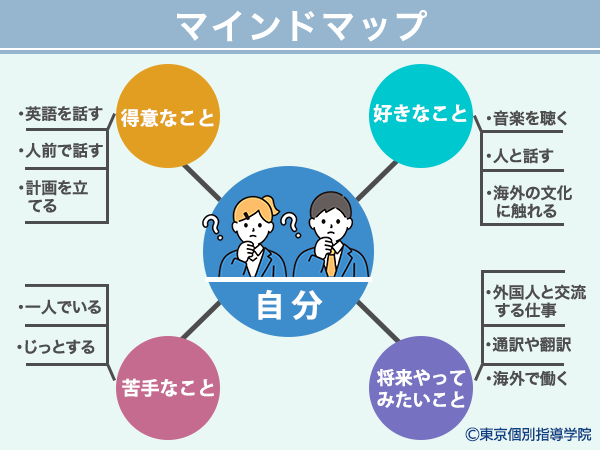

マインドマップとは、紙の中央にテーマを書き、そこから枝を伸ばして、関連するキーワードをつなげた図のことです。自分の思考を整理し、興味や関心が見える化できるため、志望大学を選ぶ際にとても役立ちます。

志望大学を選ぶ際の手順は以下の3ステップです。

- 中央に「自分」と書く

- 「好きなこと」「得意なこと」「苦手なこと」「興味のある教科・科目」「将来やってみたいこと」などの大きな枝を描く

- 大きな枝からさらに枝を広げて具体的に書いていく

例を挙げると……

「枝1:好きなこと」

→ 音楽を聴く

→ 人と話す

→ 海外の文化に触れる

「枝2:得意なこと」

→ 英語を話すこと

→ 人前で話すこと

→ 計画を立てること

「枝3:将来やってみたいこと」

→ 海外で働く

→ 外国人と交流する仕事

→ 通訳や翻訳

「枝4:苦手なこと」

→じっとする

→一人でいる

のように、思いついたまま、自由に書き出すのがポイントです。

この例から考えると、「将来海外で通訳士として活躍したい」という夢が見つかるかもしれませんし、「外国語学部に進学したい」「国際系の学部に興味がでた」などの発見があるかもしれません。

自分の興味を可視化する第一歩として、ぜひ試してみてください。

【ステップ2】学部・学科を選ぼう

つづいて、自己分析を元に「学部・学科」を選びましょう。ここでは、自身の状況に合わせた2パターンをご紹介します。

1.将来なりたい職業から選ぶ

自己分析の結果、将来なりたい職業が決まった場合は、その職業に直結する学部・学科を調べてみましょう。

- エンジニアを目指す→工学部や情報科学系の学部

- 海外と関わる仕事がしたい→国際学部、外国語学部

- 心理カウンセラーになりたい→心理学科

- 管理栄養士を目指す → 栄養学部

- 看護師になりたい→看護大学や看護学科

このように、将来の仕事から逆算すると、学びたい分野が明確になります。

2.好きな科目や興味のある分野から選ぶ

将来なりたい職業がまだ決まっていない場合は、自分が好きなことや興味を持っている分野や科目をもとに学部・学科を選ぶこともできます。

たとえば……

・「数学が得意 」

→ 理工学部・情報学部・経済学部など

→論理的思考を生かして、エンジニア、システム開発、データ分析などの職業へつながる

・「生物が好き」

→ 生命科学系や農学部、環境系の学部など

→バイオテクノロジー・化学系・化粧品系関連や農林水産省などの職業につながる

・「美術やデザインに興味がある」

→ 美術大学、芸術学部、デザイン学科など

→グラフィックデザインや映像制作、ファッション関連などの職業につながる

このように、興味のある分野が、将来のキャリアにどのように結びつくかまで考えることで、より進みたい学部・学科が明確になります。

【ステップ3】大学選びの条件を整理しよう

希望する学部・学科が決まったら、次は大学を選びます。大学選びは、興味関心という視点だけでなく、現実的に進学が可能かどうか、条件と照らし合わせて決定することが大切です。そのため、以下のチェック項目3つをご家族と相談しながら考えてみてください。

〈Check1〉自宅通学? 下宿・一人暮らし?

「自宅から大学に通いたい方」「下宿・一人暮らしをしたい方」など、希望はさまざまでしょう。自宅通学と下宿・一人暮らしをするのとでは、通学時間や交通費、生活費などが大きく異なります。

特に、下宿・一人暮らしでは、交通費・生活費の面において、大きな費用がかかります。そのため、自宅から通える範囲の大学がいいのか、下宿や一人暮らしが可能なのか、ご家族と相談しながら決めることが大切です。

自分の希望する学部・学科を尊重しつつ、現実的なバランスを考慮しながら、大学を選べるといいですね。

〈Check2〉大学は国公立? 私立?

学費面も重要なポイントです。一般的に、私立大学は国公立大学よりも学費が高めに設定されています。しかし、独自の奨学金制度を持つ私立大学もあるため、一概に「私立大学の方が、学費がかかる」とはいえないのも事実です。

また、「下宿・一人暮らしをしながら国公立大学に通う」「自宅通学で私立大学に通う」など、国公立か私立かだけでなく、通学方法の違いによって、総額でかかる費用は大きく変わります。

ご家族と相談しながら、経済的な面も含めて大学を選んでいく必要があるでしょう。

▼大学進学にかかる費用について、くわしく知りたい方はこちらもご覧ください。

大学進学にかかる費用のすべて:学費・生活費・支援制度を徹底解説

〈Check3〉入試の難易度と偏差値を調べる

「自宅通学か下宿・一人暮らし」「国公立か私立」などの条件がまとまったら、一般選抜の場合、入試に難易度や偏差値を参考に、今の自分の学力に合った大学をリストアップしてみましょう。

その際、「挑戦校」「実力相応校」「安全校」に分けて、数校ずつ選び出すのがおすすめです。

挑戦校 :C判定以下(合格率60%未満)の大学

実力相応校:B判定(合格率60~80%)の大学

安全校 :A判定(合格率80%以上)の大学

※進研模試の判定基準の場合

自分の学力と志望大学の入試難易度や偏差値を考慮し、現実的な目標設定をすることで、合格の可能性が高まるでしょう。

【ステップ4】大学の情報を収集しよう

大学のリストアップが済んだら、大学に関する情報を収集しましょう。

まずは大学の公式ホームページをチェック

まず活用したいのが、大学の公式ホームページ。公式ホームページは、正確かつ最新の情報を得るための最良の手段です。

どの大学でもディプロマ・ポリシー(学位授与方針)、カリキュラムポリシー(教育課程編成・実施方針)、アドミッションポリシーを示しており、大学がどのような人に入学してもらいたく、どのような人材を育成したいのかなどが、この3つのポリシーを読むと理解できます。自分の学びたい内容や目標と、大学の方針が一致しているか確認してみましょう。

入試情報、学部・学科のカリキュラム、奨学金制度、設備、就職情報など、信頼性の高い幅広い情報が手に入ります。特に、自分が興味を持っている学部の詳細や、教授陣の研究内容などを確認することで、具体的な学びのイメージにつながりますよ。

そして、特に注目してほしいのが「最新の入試情報」と「学部のカリキュラム・就職支援」の部分です。

最新の入試情報をチェックしよう

入試方式は年ごとに変わる可能性があるため、公式ホームページなどを定期的にチェックすることが大切です。

【最新の入試情報のチェック項目】

- 入試方式(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜など)

- 受験科目

- 出願要件や提出書類の内容

- 総合型選抜方式の有無や条件

- 英語検定利用入試(外検入試)の有無

せっかく行きたいと思える大学に出会えても、きちんと調べて準備していないと「出願要件を満たしていなくて出願できなかった」ということもありえます。

出願要件に、

「英検®〇級以上」

「オープンキャンパスの参加が必須」

などの条件が設定されている場合もあるため、注意して見ておきましょう。

入試情報サイトや教育関連のニュースサイトも活用することで、幅広い情報を効率的に収集できますよ。

英語検定利用入試に関して、くわしくはこちらの記事をご参考ください。

【保存版】英検®対策は何から始める?早い対策で大学入試を有利に進めよう!

学部のカリキュラムや就職支援をチェックしよう

学部や学科のカリキュラムや研究内容を知ることはとても大切です。同じ学部・学科名であっても、学べることや学び方は大学ごとに異なります。自分の学びたいことやキャリア目標とマッチしているか確認してみましょう。

大学が提供するインターンシップや就職支援についても調べておくと、より希望する将来のキャリアに近づきます。

オープンキャンパスに行ってみよう

オープンキャンパスは、実際のキャンパス環境を肌で感じることができる、貴重な体験です。実際に在学生や教授と直接話すことで、公式ホームページでは得られないリアルな情報収集ができるでしょう。

受験まで時間がある高1・高2生のうちから、オープンキャンパスに行くことは、きっと勉強へのモチベーションアップにもつながりますよ。比較することで見えてくるものもあるため、年に3~4校ほどオープンキャンパスに参加してみるのがおすすめです。

「どういった観点でオープンキャンパスに参加すれば良いの?」

「オープンキャンパスでは何をチェックすれば良いの?」

という疑問についてはこちらの記事を参考にしてください。

オープンキャンパスこれで攻略!~志望校を決めるための参加の仕方~

【ステップ5】最終的な志望大学決定のコツ

最後に、ステップ1~4を経て、最終的に志望大学を絞る方法について見てみましょう。

総合的に見て志望大学の優先順位を決めよう

大学選びで迷ったら、自分が何を大切にしたいかを整理することが大切です。

たとえば……

- 学べる内容と将来の夢との関連

- 通いやすさ

- 学費

- 大学の雰囲気

など自分が優先すべき条件を洗い出します。

そして、複数ある志望大学と照らし合わせ、第一志望、第二志望……と決めていくのがおすすめです。

周りの人の意見も参考に

最終的な志望大学の決定は、ご本人の意思が最も大切ですが、保護者の方や学校の先生、塾の講師などの意見やアドバイスを聞くことも大切です。

自分だけでは気づきにくい違った視点からの意見が聞けるため、よりバランスの取れた大学選びができます。「自分が大切にしたいこと」の軸をしっかり持ちながら、周囲の意見も適宜取り入れ、自分が納得できる志望大学を選びましょう。

迷わない大学選びは早めの行動がカギを握る!

「自己分析」→「学部・学科の選択」→「条件を整理して大学をリストアップ」→「複数の大学の情報収集」→「周りの意見に耳を傾けながら志望大学決定」という5つのステップについてご紹介しました。大学選びは人生の大きなターニングポイントですが、早めにスタートすることで、焦ることなく自分に合った進路が見えてくるでしょう。

東京個別指導学院・関西個別指導学院なら豊富な最新大学情報をもとに、お子さまの希望に沿った大学選びや進路サポートが可能です。お問い合わせいただくと、「志望大学選択マニュアル」を無料でプレゼントしていますので、お気軽にご相談ください。

志望大学選択マニュアルをご希望の方は、以下サイトよりお問い合わせをお願いします。

https://www.kobetsu.co.jp/summer/

早めに大学選びをスタートして周りに差を付けよう!

東京個別指導学院・関西個別指導学院は、ベネッセグループの情報力を活かした進路指導・受験指導が強みです。豊富な最新大学情報と進路指導専門チームの分析力をフル活用し、お子さまに寄り添いながら、志望大学選びから合格に向けた最適なプランの作成までサポートします。ぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。