大学受験には、受験料だけでなく入学金や交通費、模試代など、見落としがちな費用も多くかかります。「なるべく費用は抑えたいけれど、合格のチャンスも広げたい…」と悩むご家庭も多いのではないでしょうか。この記事では、大学受験にかかる費用の内訳と相場、費用をおさえながら合格率を高める受験プランの立て方まで、わかりやすく解説します。費用面も考慮した、納得のいく受験計画づくりにぜひお役立てください。

目次

まずは、大学受験にかかる受験料の種類と相場をチェック!

大学入学共通テストの受験料

受験生が、同じ日時に同じ内容の試験を行うマーク式の「大学入学共通テスト」。大学入学共通テストの結果のみで大学の合否を決定する大学、大学入学共通テストを第1次選抜とする大学、学校推薦型選抜や総合型選抜に活用する大学など、国公立大学・私立大学問わず、多くの大学受験で利用されるテストです。

大学入学共通テストにかかる受験料は、以下の通りです。

成績閲覧手数料とは、成績の閲覧を希望する場合の手数料のことです。成績閲覧を希望し、検定料と一緒に手数料を支払った受験生には、大学入学共通テストが終わった後の令和8年4月1日~4月30日の期間に、共通テスト出願サイトのマイページ上で成績を閲覧できます。その他、検定料等のほかに、支払い方法を問わず一律188円の手数料がかかります。

国公立大学と私立大学の受験料

大学入学共通テストを受けたあとは、多くの場合大学ごとの一般選抜(二次試験)が待っています。国公立大学の受験料は、文部科学省によって定められた標準額17,000円が多くの大学で採用されていますが、私立大学は大学・学部によって受験料が異なることがあります。

国公立大学と私立大学の受験料の目安は以下の通りです。

上記の私立大学の受験料の目安は、私立大学の医学部・歯学部を除いた金額です。私立大学の医学部・歯学部は他学部より受験料が高い傾向にあり、40,000~60,000円ほどの大学が多くなっています。

受験料は変更する場合があるため、詳細は志望大学のホームページで確認しておきましょう。

総合型選抜・学校推薦型選抜の受験料

総合型選抜(旧AO入試)とは、大学側が求める学生像(アドミッションポリシー)にマッチする学生を選ぶ入試方式です。この方式は、近年私立大学だけではなく国公立大学でも増えてきています。

総合型選抜の選抜方法は大学ごとにさまざまで、書類審査、小論文、面接、大学入学共通テスト、筆記試験などを組み合わせて行われます。

一方、学校推薦型選抜とは、高等学校長の推薦が必要な入試方式です。多くの国公私立大学でおこなわれており、書類審査や面接、小論文、実技などを組み合わせて選抜されます。

総合型選抜と学校推薦型選抜の受験料はおおよそ以下の通りです。

受験料の目安は、国公立大学・私立大学ともに、一般選抜(個別試験)の受験料とさほど変わりありません。こちらも、受験料は変更する場合があるため、詳細は志望大学のホームページで確認してくださいね。

大学受験で見落としがちな追加費用とは?

次に、受験にかかる見逃しやすい費用について見てみましょう。

願書代と出願費用

願書の提出方法は、大きく分けて紙とインターネットの2種類です。紙を利用すると、願書代(500~1,000円程度)や送料(数百円程度)がかかる場合があります。

一方、多くの大学で主流になりつつある「インターネット出願」では、願書代や郵送代の節約が可能です。しかし、インターネット出願でも写真代や英語資格検定などの証明書発行費用、必要書類の郵送料などで、1校あたり1,000円から2,000円程度の費用がかかることがあります。

調査書や推薦書などの証明書発行費用は、高校で発行してもらう際に数百円の手数料がかかることが一般的です。

併願校の入学金

多くの受験生は、第一志望の大学以外に、合格率を高めるため、別の大学も併願受験します。そのため、第一志望の合格発表前に、併願校の合格発表があり入学手続き期日が来てしまう場合、併願校へ入学金を支払う必要があります。

入学金の一般的な費用目安は以下の通りです。

国立大学の入学金には標準額が定められており、一部の大学を除き、ほとんどの国立大学で同じ金額です。公立大学では、居住地が地域内か地域外かで入学金に差があり、表の金額は地域外の平均金額となっています。私立大学は大学によって入学金額に差があり、表の金額は平均金額です。

志望順位の低い合格大学の入学手続締切日が、志望順位の高い大学の合格発表日より前に訪れる場合、合格済大学へ入学する権利を確保していくためには、入学金相当額を支払う必要がある場合がほとんどです。

その後、志望順位の高い大学に合格し、以前入学金相当額を支払った大学への入学を辞退しても、入学金は返還されないことがほとんど。しかし少数ですが、大学によっては一部入試方式において、支払い済入学金相当額からの一部返金をしてもらえる可能性があります。

一部の大学の一部の入試方式では、一定条件を満たすことで、入学金の支払いを待ってくれる場合や、支払い済入学金相当額からの一部または全額を返金を実施してくれる場合もあります。一度、志望大学の公式ホームページで確認してみてくださいね。

受験の際の交通費・宿泊費・食事代

自宅から近くの大学を受験する場合は大きな金額になりませんが、遠方の大学を受験する際は、交通費や宿泊費、食事代にも費用がかさみます。

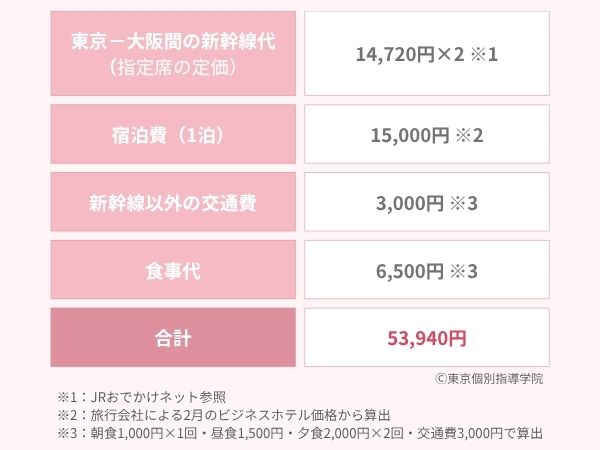

たとえば、東京の学生が大阪の大学を受験する場合で計算してみましょう。

このように、受験の交通費と宿泊費を合わせると、1回の受験で4万円以上かかることもあるのです。

さまざまな費用がかさむ時期ですので、できれば交通費や宿泊費は節約したいところではないでしょうか? 交通費や宿泊費の節約として、以下の方法を検討してみてください。

【交通費・宿泊費の節約方法】

・新幹線や飛行機を利用する場合は、早割を活用する

・片道101km以上の場合、JR在来線・新幹線の運賃が2割引になる「学生割引乗車券」を検討してみる

・新幹線とホテルのパッケージプランを利用する

・ ホテルの早期予約割引やカプセルホテルを検討する

・学外会場試験の利用を検討する

(たとえば、関西大・関西学院大・同志社大・立命館大では東京にも試験会場を設けています。また兵庫県立大の理学部も東京に試験会場を設けています。)

・受験先の大学に、受験のための交通費や宿泊費を補助してくれる制度はないか調べる

受験が決まったら、交通手段や宿泊の必要性について、早めに調べてみるのがおすすめです。

受験勉強にかかる費用

受験勉強に関する費用も、もちろん無視できない金額です。受験勉強にかかる費用には、参考書などの教材費や、通信教育や家庭教師を頼む場合の費用、予備校や塾などに通う場合の費用、受験前の模試の費用などがあります。

個人差が出やすい費用になりますが、それぞれの費用の目安を見てみましょう。

【高校3年生の受験勉強にかかる費用目安】

|

参考書などの家庭内学習費(年間) |

約22,000円 ※1 |

|

過去問購入費用 (共通テスト1科目1冊+大学別3冊) |

約12,090円 (×3+約2,600円×3) |

|

通信教育(年間) |

約133,000円 ※2 |

|

家庭教師代(年間) |

約521,000円 ※3 |

|

予備校や塾代(年間) |

約657,000円 ※4 |

|

受験前の模試代 (1回) |

7,000円 |

※1 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」の「学年別にみた補助学習費」を参照(全日制公立高校に通う学生の平均金額)

※2 通信教育の代表サービス3社の料金をもとに算出。大学受験対策(難関大対策含む。添削ありコースを想定)

※3 大手家庭教師3社の契約相場から算出。大学受験対応。週1~2回、90分~120分、教材費別。

※4「まなビタミン」参照(集団塾授業料12か月分+入会金15,000円+夏期・冬期講習代150,000円で計算)

「家庭内学習費」「通信教育」「予備校や塾代」のどれを選択するかによって、費用は大きく異なります。受験前の模試代は7,000~9,000円程度が相場です。

【パターン別シミュレーション】受験料とその他費用の合計はいくら?

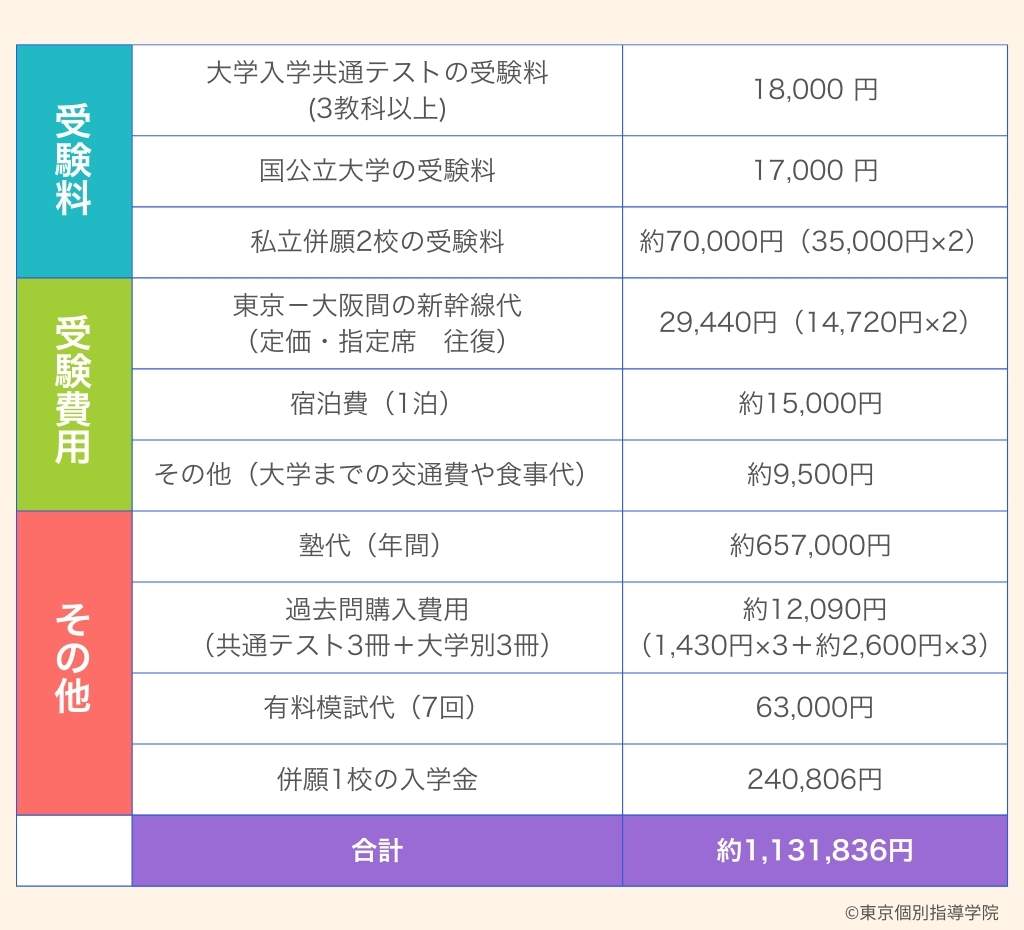

ここで、今までご紹介してきた受験料や受験費用の合計をパターン別にシミュレーションしてみましょう。受験料や受験費用は、前述した金額をもとに概算で算出しています。

1:遠方の国公立大学志望の学生の場合

【条件】

・東京在住

・大阪の国公立大学文系学部志望

・東京の私立大学文系学部併願2校

・国公立受験の際は新幹線移動で1泊(保護者の帯同なし)

・高校3年生より通塾

・有料の模試7回受験

2:自宅近くの私立大学を志望する学生の場合

【条件】

・都内在住

・首都圏私立大学志望(第一志望校1校、併願3校受験)

・受験にともなう宿泊なし

・通信教育のみで通塾無し

・有料の模試7回受験

2つのパターンを比べてみても、受験大学数、志望大学が遠方か近場か、通塾か家庭内学習かなど、どう選択するかによって金額に差が出ます。お子さまの志望大学が決まったら、どの程度の費用がかかるのか、一度上の目安金額を参考に計算してみてくださいね。

入学金に授業料……大学入学時にかかる費用は?

受験が終わり、合格が決まったら、大学入学に向けて入学金と授業料の支払いを行う必要があります。それぞれの費用目安を見てみましょう。

国公立大学と私立大学の入学金

前述しましたが、国公立大学と私立大学の入学金は以下の通りです。

|

大学 |

入学金 |

|

国立大学(国が示す標準額) |

282,000円 |

|

公立大学(地域外からの入学者の平均) |

374,371円 |

|

私立大学(平均) |

240,806円 |

文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移(令和5年)」参照

国立大学は標準額があり、ほとんどの国立大学で同じ金額です。公立大学の入学料は、地域内と地域外で差があり、こちらの金額は地域外の平均金額となっています。私立大学は大学によって入学金額に差があるため、入学金の平均金額です。

入学金は私立大学が一番低くなっていますが、私立大学は大学によって入学金が大きく異なるため、詳細は各大学の公式ホームページでご確認ください。

国公立大学と私立大学の授業料と施設設備費

国公立大学と私立大学の授業料と施設設備費は以下の通りです。

|

授業料 |

施設設備費 |

|

|

国立大学 |

約535,800円 |

なし |

|

公立大学 |

約536,100円 |

なし |

|

私立大学 |

約959,200円 |

約165,300円 |

※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」および「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」参照

私立大学の授業料や施設設備費は、大学によって、また学部・学科によっても大きく異なります。表の金額はあくまでも平均金額ですので、詳細は各大学の公式ホームページでご確認ください。

さらにくわしい大学の費用については、こちらの記事をご覧ください。

▶「大学進学にかかる費用のすべて:学費・生活費・支援制度を徹底解説」

国公立大学と私立大学の初年度の納付金合計

上でご紹介した入学金・授業料・施設設備費の合計を初年度の納付金とし、合計した金額がこちらです。

|

大学 |

初年度の納付金合計 |

|

国立大学 |

約817,800円 ※1 |

|

公立大学 |

約924,921 ※2 |

|

私立大学 |

約1,477,339円 ※3 |

※1 「国公私立大学の授業料等の推移(令和5年)」参照

※2 「2024年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)」参照

※3 「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」参照

大学初年度は入学金があるため、一度に大きな金額を納付する必要があります。受験料や受験のための費用がかかった後、時間をおかずに支払う必要があるため、計画的に貯蓄しておく必要があるでしょう。

進路実現を果たせる受験プランを立てよう

受験機会を抑えると、合格の可能性も下がる?

当たり前のことですが、受験回数を減らせば、その分受験料は抑えられます。ただ、受験回数を減らすことは、合格の可能性を低下させることにもつながりかねないため、慎重に進める必要があります。

とくに2025年度一般入試では収容定員厳格化の影響により、一定の難易度以上の大学は志願者数が増加したにもかかわらず、合格者数のしぼりこみが行われて、受験回数が多い受験生が有利でした。目先の経済面だけを考慮して、受験回数を減らすのは得策とはいえないでしょう。

しかし、合格の可能性を高めようと、むやみに受験回数を増やすこともおすすめしません。自分の実力・志望度・合格の可能性判定などを総合的に考え、適切な受験プランを立てるのがよいでしょう。

併願受験をしたほうが良い理由

第一志望大学への合格可能性を高めるために、併願受験はしておくことを強くおすすめします。

併願受験には、

・合格確率が高まる

・精神的に安心できる

・何回か受験を経験することで、受験慣れ・場慣れする

・ひとつ合格があると自信につながり、本命の大学で実力が発揮しやすくなる

などのメリットがあります。

適切に併願受験をするのがおすすめです。

受験回数を増やす賢い受験プラン「同一大学の複数回受験」

受験校を抑えながら受験回数を増やす方法として、同一大学を複数回受験するという方法があります。

最近では、同じ大学・同じ学部であっても、試験の日程や科目、配点などを変えて、複数の入試チャンスを設けている大学が増えています。特に、私立大学では入試機会が増え、1回あたりの合格者を絞る傾向があるため、複数回受験し合格率を高めるのがよいといえるでしょう。

「受験校数は減らせても、受験回数が同じなら、受験料の節約にはならないのでは……?」と思われるかもしれませんが、受験回数を増やしても、「1回あたりの受験料×回数」になるとは限らず、2出願以降の受験料が割引になる大学もあるのです。

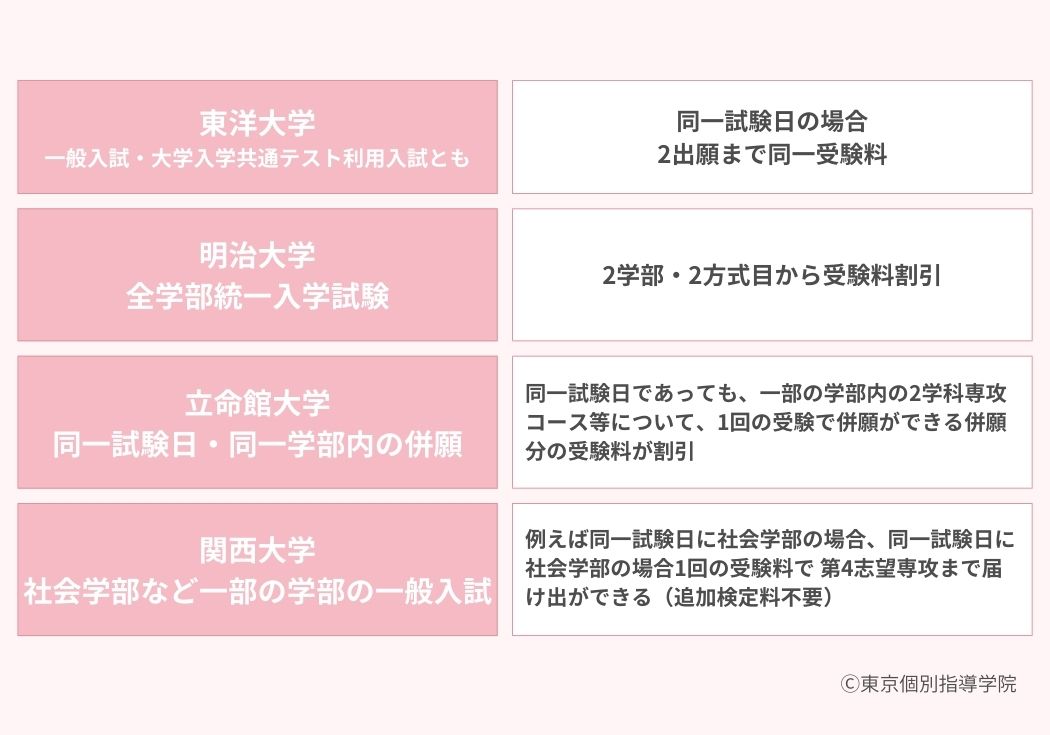

たとえば、

など、同じ大学を複数回受験しやすいように、仕組みを工夫している大学がたくさんあります。

同志社大学、法政大学などは、大学側が複数回受験をすることで、合格率が高まることを公式に発表しています。志望度の高い大学へは、同一大学の複数回受験を利用してみるのも、ひとつの手ではないでしょうか。

「大学入学共通テスト利用入試」の活用も検討して

「大学入学共通テスト利用入試」とは、大学入学共通テストの結果を用いて合否を判定する入試方式です。大学入学共通テストの結果のみで合否を判定する「単独型」と、大学入学共通テストの結果と大学独自の試験結果を合わせて合否判定をする「併用型」の2つの方式があります。

一般選抜より受験料が安い場合が多く、コストパフォーマンスの高い受験方法といえるでしょう。千葉工業大学の大学入学共通テスト利用入試(前期・中期・後期)は受験料が無料です。麗澤大学も大学入学共通テスト利用入試(前期・中期・後期)は何学科出願しても無料です。

また、一般入試とは別に選抜が行われるため、受験機会を増やすことが可能です。さらに大学入学共通テストは自宅に近い会場で受験できるので、交通費や宿泊費を軽減できます。そして、大学入学共通テストという同じ試験で複数の大学を受験できるので入試対策の負担を減らせます。

ボーダーラインが上がることもあるため、第一志望よりも難易度が低い滑り止めの大学にも出願しておくのがおすすめです。

大東文化大学一般選抜(共通テスト利用前期)のように、あらかじめ大学学科が公開済の基準点を超えていたら、合格になる入試を行う大学もあります(併願可)。

受験校数を絞ることは受験費用の削減につながりますが、適切な受験回数の設定は合格の可能性を高めます。同一大学の複数回受験や各割引制度をうまく活用し、受験料を抑えつつ、適切な受験回数を確保し、合格率を高める受験プランがおすすめです。

適切な受験戦略を立てて、進路実現を果たそう!

大学受験には受験料だけでなく、交通費や宿泊費、入学金などさまざまな費用がかかります。費用を抑えることも大切ですが、希望の大学に合格して進路実現する可能性を下げてしまったら、本末転倒です。併願や同一大学の複数回受験などを活用し、1人ひとりに合わせた受験プランを立てましょう。

東京個別指導学院・関西個別指導学院なら、費用を賢く抑えつつ受験機会を増やして、合格の可能性を高める受験戦略を立てることが可能です。関心のある方は、問い合わせしてみるとよいでしょう。

一人ひとりに合わせた受験戦略で合格を勝ち取ろう!

東京個別指導学院・関西個別指導学院では、生徒一人ひとりに合わせた、受験戦略・進路相談により合格率を高めています。大学別入試方式に異なる入試制度や出題傾向など、進路指導に必要な最新情報把握しているため、受験戦略についてもご相談いただけます。ぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。

参考文献

独立行政法人大学入試センター「大学入学共通テストの仕組み等」

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_gaiyou/shikumi_unei.html

文部科学省(平成22年度)「国立大学の授業料、入学料及び検定料の調査結果について」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1293385.htm

公益財団法人 生命保険文化センター「ライフイベントから見る生活設計」

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/764.html

文部科学省(令和5年)「国公私立大学の授業料等の推移」

https://www.mext.go.jp/content/20231226-mxt_sigakujo-000033159_4.pdf

文部科学省「調査結果の概要」

https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_3.pdf

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00005.htm

東洋大学入試情報サイト「2025年2月14日 一般選抜入試(後期)出願受付中」https://www.toyo.ac.jp/nyushi/news/2025/20250214_04/#:~:text=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%85%A5%E8%A9%A6%E3%81%AF%E5%85%A8%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BD%B5%E9%A1%98,%E6%96%99%E3%81%AF20%2C000%E5%86%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82