新課程による大学入学共通テスト(以下、共通テスト)が、令和7(2025)年度から始まりました。

新教科「情報Ⅰ」が新設されたり、国語の大問数が増えたりと、これまでの共通テストから大きな変化がみられました。

高1・2年生の方は、学校からの説明があったり、個別に情報収集したりして、共通テストについてある程度知っているかもしれません。

そこでこの記事では、共通テストの概要についておさらいし、直近の変更点や対策法についてお伝えしていきます。

共通テストの情報をしっかり押さえ、成功につながる対策を今から進めていきましょう。

目次

そもそも共通テストはどんなテスト?

まずは共通テストについて、「そもそもどんなテストなのか」や「いつ、どの入試で受験しなければならないのか」、「受験するためにはどんな手続きが必要なのか」を知っておきましょう。

共通テストは全国で実施され、国公立大・私立大志望に限らず40万人以上の受験生が受ける

「大学入学共通テスト」は、「大学入試センター試験」に替わって令和3(2021)年度から実施されているテストです。

国公立大の一般選抜(一般入試)で1次試験として実施されているため、国公立大一般選抜の受験者は原則として、全員が共通テストを受ける必要があります。

また、多くの私立大でも共通テストを利用した入試が導入されており、共通テストの得点のみで合否が決まる入試や、個別試験と共通テストの得点を併用する入試が実施されています。

さらに国公立大・私立大ともに、いわゆる「推薦入試」として知られる学校推薦型選抜・総合型選抜の合否判定に共通テストが活用される場合もあります。

つまり、多くの受験生にとって重要なテストということになります。

共通テストの本試験は毎年、1月13日以降の最初の土曜・日曜の2日間にかけて、全国の会場で実施されています。

病気や事故などで本試験を受験できなかった方は、申請すれば追・再試験を受験できます。

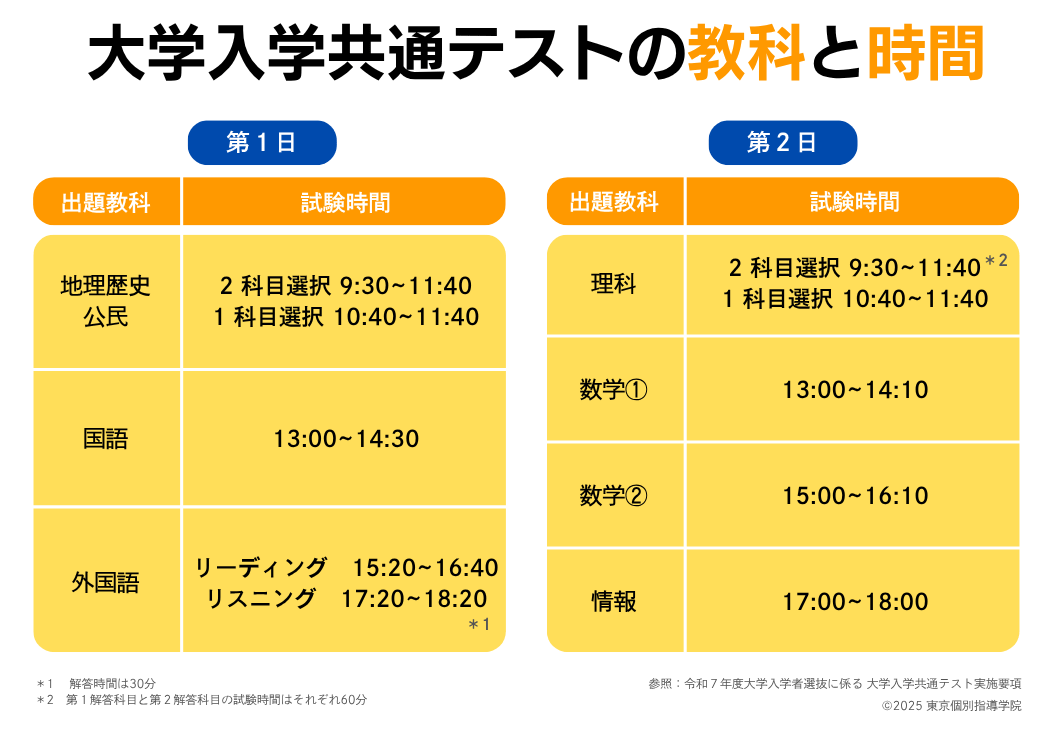

試験教科は、「地理歴史」「公民」「国語」「外国語」「数学」「理科」「情報」の7教科、出願科目数は21です。

この中からそれぞれの大学・学部・学科が課す教科・科目を受験します。

共通テストの出願はオンラインで行う

共通テストを受験するためには、出願(願書を提出すること)をしなければなりません。

これまでは紙の書類を提出する方法で行われてきましたが、令和8(2026)年度からは、受験生がパソコンやスマートフォン、タブレットなどを使ってオンラインで出願手続きを行う方式に変更されます。

現在大学入試センターから公表されている、大まかな出願の流れは次の通りです。

①マイページを作成し、個人情報などを登録する

②出願・検定料を支払う(オンライン決済)

③出願内容を確認し、誤りがあれば登録内容を変更する

④マイページから受験票を取得する

ここでは令和8年度試験の基本的な流れをご紹介しましたが、受験する年度によって手順が変更になる可能性もあります。

毎年6~7月頃には、大学入試センターのウェブサイトで詳しい出願方法が公開されるので、高校3年生になったら必ず最新情報を確認しましょう。

ちなみに令和8年度の出願の流れは、すでに大学入試センターのウェブサイト上の「令和8年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」で確認できます。

共通テストの特徴を押さえよう

ここからは、共通テストの具体的な内容について解説します。出題教科・科目や出題傾向などについて、ポイントを押さえておきましょう。

7教科21科目の中から必要な科目を選択

先ほどご説明した通り、共通テストの教科・科目数は7教科21科目です。

受験生は、志望大、志望学部・学科が指定する教科・科目を選択して受験します。

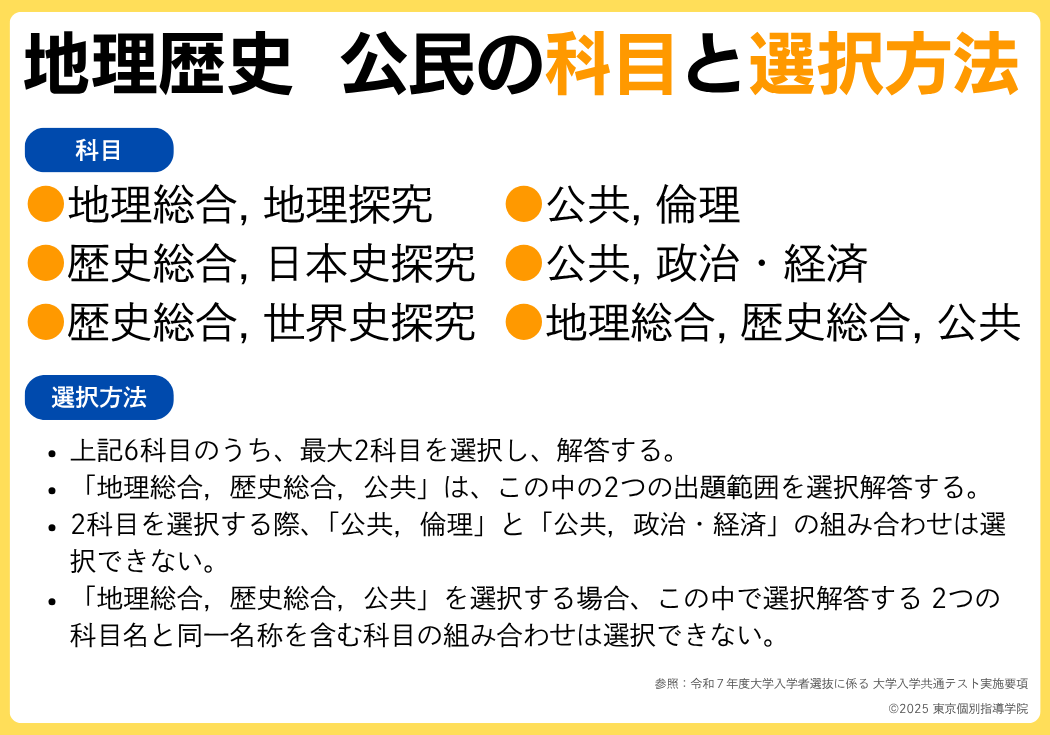

なお、地理歴史と公民では、選択できない科目の組み合わせもあるので注意しましょう。

各大学・学部は、アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針、求める学生像)に基づいて、「自校の学生として必要な知識や能力を備えているか」を測るために、共通テストで課す教科・科目を設定します。

大学によっては、特定の教科・科目の受験が必須だったり、複数の教科・科目の中から選択できたりする場合もあります。志望大の募集要項を必ずチェックし、「どの教科・科目を受験しなければならないか」を確認しておくことが大切です。

なお、共通テストの解答方式は、すべてマークシート方式です。

マークシートを塗るのに使えるのはH・F・HBの黒鉛筆と決められており、シャープペンは使えません(メモや計算に使用する場合のみ、黒色に限り可)。

ふだん鉛筆を使い慣れていない方は、マーク模試などの機会を利用してマークを塗る練習をしておくとよいでしょう。

共通テストでは知識だけでなく思考力・判断力・表現力が問われる

共通テストでは、高等学校等で学習した内容をどれだけ理解し、活用できるかが問われます。いずれの教科・科目とも、学習指導要領を土台とした基礎・基本の知識の修得を前提に、ただ知識を暗記しておくだけでなく、その知識を使って問題を解いたり、論理的に考えたりする力が求められるのです。

また、大学入試センターのウェブサイトでは、共通テストで「思考力・判断力・表現力を発揮して解くことが求められる問題」を出題すると説明されています。そして、「思考力・判断力・表現力」は、学習指導要領において「主体的・対話的で深い学びを通して育成する」とされています。

そのため、高校の授業で実際に使われる問題文や資料を読んで情報を整理・分析する力や、論理的に考えて適切に判断する力、自分の考えをまとめる力などが問われます。

つまり、授業や探究活動の場面を通して出題されることが多く、共通テストでは「ただ知識を覚えているだけ」では高得点を取るのが難しいのです。

高校3年生になる前に共通テストの特徴を押さえ、ふだんから「この資料からわかることは何かな?」と考えたり、「2つの条件からこの事実がわかる」と判断したりして、思考力・判断力・表現力を意識した学習を積み重ねることが大切といえるでしょう。

科目ごとの平均点に開きがある場合は「得点調整制度」が実施される場合も

共通テストでは、問題の難易度の差によって対象となる科目の間に20点以上の平均点差が生じた場合などに、「得点調整」が行われます。

ポイントとなるのは、「同一教科内の2つの科目(1万人未満の受験者の科目は除く)間で難易度の差がある場合に行われる」ということ。

特定の教科・科目が易しかったり難しかったりしたときに、平均点の差が不公平につながらないよう調整されます。

得点調整は、大学入試センターが独自の方法に基づいて行います。

2025年度は実施されませんでしたが、得点調整が行われるかどうかによって合計得点も変わるので、今後も注目していきましょう。

共通テスト成功につながる勉強法を知っておこう

ここまで記事を読んで、「共通テストって大変そう……。どんな勉強をしたらいいかわからない」と感じた高1・2年生の方も多いのではないでしょうか。

でも、今から着実に学習を進めていけば、共通テストに必要な力を身につけることができます。

そこで、高1・2年生のうちにできる、共通テスト成功のための勉強法を紹介します。

少しずつでよいので、志望大合格に向けて実践していきましょう。

基礎学力を強化し、読解力・思考力を鍛えよう

共通テストでは、各教科・科目とも教科書の内容を土台とした問題が出題されているため、授業で学ぶ内容を確実に理解することが重要です。

まずは授業の予習・復習や宿題、定期テスト対策にしっかり取り組み、苦手分野をできるだけつくらないことで、共通テストにつながる基礎固めができます。

また、学び終わった単元や定期テストでわかった弱点ポイントについては、要点を再確認したり、図やグラフを活用しながら理解を深めたりして、工夫しながら記憶に残しましょう。

基礎固めと並んで大切なのが、読解力や思考力の強化です。共通テストでは多くの教科・科目で、限られた時間内に初見の問題文や資料、図などに目を通し、そこからわかることを頭の中でまとめながら問題を解く必要があります。

このような読解力・思考力を身につけるのには時間がかかるため、高1・2年生のうちから少しずつ鍛えていくことが大切なのです。

忙しくても、共通テスト対策問題集などを使って問題範囲だけでも解いていくことで、共通テストにつながる読解力・思考力を伸ばすことができます。

文章を読むときには、「この文章で言いたいことは何かな?」「どの文章からその主張がわかるかな?」と意識しながら読んでみましょう。

模試を活用して本番を体感し、弱点克服に取り組む

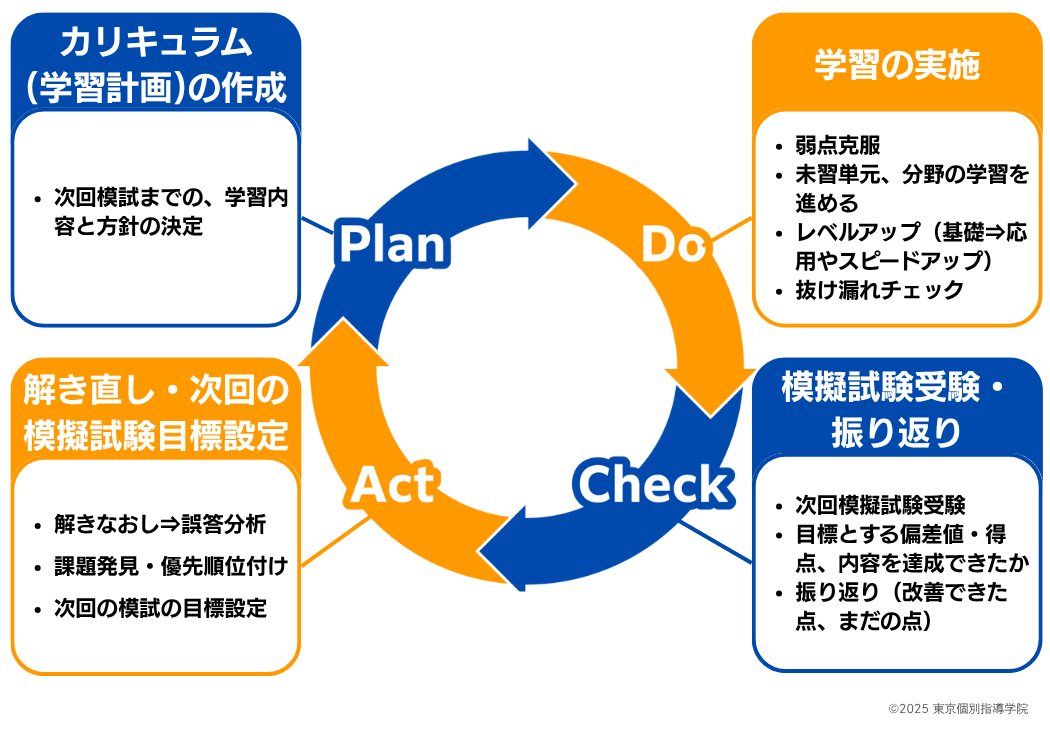

共通テストにつながる対策として、定期的に模試を受けることも大切です。

模試を受けるときは、自宅などで問題を解くのとは違って、テスト本番と同じ制限時間で、緊張感のある環境の中で、初見の問題を解かなければなりません。

また、模試を受けることによって、苦手分野のほか「問題文を読むのが遅い」などの克服すべき課題などを明らかにできます。

全国の塾や予備校などでは、高校3年生の春頃から定期的に共通テスト形式の模試が開催されていますが、塾・予備校によっては高校2年生を対象に冬頃から実施している場合もあります。また、1・2年生の模試でも共通テストで問われる力を意識した問題が多く出題されます。

早い時期から模試を活用して、学習の計画→実施→振り返り→次回の目標設定のサイクルを繰り返すことで、共通テストに向けて実践力を身につけていけます。

模試をただ受験するだけではなく、弱点やつまずいたした点を確認して課題を洗い出し、優先順位をつけて次回の模試までの計画を立てて、その学習計画を実行することが大切です。

模試復習の方法に迷っている方は、ぜひ下記の記事も参考にしてください。

模試は受けただけでは意味がない? 弱点を克服する復習のやり方とは

過去問で共通テストを体感する

共通テストで欠かせないのが、過去の年度に出題された問題を解く「過去問演習」です。

実際に出題された問題を、本番と同じ制限時間で解くことによって、時間配分のコツや解けそうな問題の見分け方など、得点につながるさまざまなテクニックを身につけることができます。

過去3年度分の試験問題と解答は、大学入試センターのウェブサイトに掲載されているので、高校3年生の夏休み以降をメドに、ぜひ取り組んでみましょう。

模試と同じように共通テストの過去問も、解いて採点するだけでなく、間違えた問題を復習しておかないと、効果的な対策をすることができません。

高1・2年生の方も、解けなくてもよいので問題を眺めて、「どんな問題が出ているか」だけでも知っておくとよいでしょう。

ただし、2024年度受験生から学習指導要領が変わっていますので、2024年度以前の過去問題を演習する場合は注意が必要です。

1人ひとりに合わせた共通テスト対策で、志望大合格を目指そう

共通テストは、多くの大学入試において重要なテストです。高得点を取れれば、志望大合格にグッと近づくことができます。

共通テスト成功を目指すにはさまざまな対策が必要ですが、東京個別指導学院・関西個別指導学院では、受験生1人ひとりに合わせた学習プランを作成して、志望大合格を的確にサポートします。

しかも、学校の予習・復習や定期テスト対策と受験勉強を同時並行できる学習プランなので、無理なく学習を進めていけます。

志望大合格に向けて「大学受験対策を始めたい!」という方は、まずはご相談ください。

【東京個別指導学院】【関西個別指導学院】高校生の個別指導 大学受験対策

また、難関大を目指したい方に向けて、「志望校ターゲットコース」も用意しています。受験勉強は、長期的な学習スケジュールを立てて計画的に進めていくことが大切です。

特任コーチが、週に1回のレッスンで、学習の進捗管理を行い、演習への取り組み方や勉強の仕方をアドバイスします。

「受験勉強のやり方に少し不安がある」「1人で計画的に勉強できるか不安」という方は、ぜひ検討してみてください。

【東京個別指導学院】【関西個別指導学院】志望校ターゲットコース

大学入学共通テストにつながる基礎力を徹底追求!

共通テストで高得点を取るためには、まずは基礎力をしっかり身につける必要があります。一方で、志望校・学部などによって必要な教科・科目が異なります。東京個別指導・関西個別指導では、お子さまの志望校・学習状況に合わせたプランを提案することで、共通テストに向けた基礎力向上を徹底的にサポートします。