東京都立高校(以下、都立高校)には大きく分けて一般入試と推薦入試がありますが、この記事では、入試の概要や試験内容、対策方法まで詳しくご紹介していきます。「都立高校入試の仕組みは難しくて、子どもに適切なアドバイスができない…」と感じている方も、正確な情報をキャッチして、安心してお子さまの高校進学をサポートしてあげましょう。

目次

都立高校入試の仕組み

都立高校入試で多くの中学3年生が受けるのは、学力検査に基づく選抜(一般入試)と推薦に基づく選抜(推薦入試)です。

まず、一般入試と推薦入試について、大まかな内容を知っておきましょう。

高校入試の種類は大きく分けて2つ

一般入試と推薦入試、それぞれの入試の詳しい日程や出願方法などは、東京都教育委員会のホームページで、お子さまが受験する年度の要項を必ずご確認ください。

一般入試の日程・出願方法・試験内容

都立高校の一般入試とは、学力検査を実施する入試方式を指します。

一般入試には、「第一次募集・分割前期募集」「第二次募集・分割後期募集」があり、第二次募集は、第一次募集で定員に満たなかった場合に行われます。ここでは第一次募集について、入試の流れや日程、出願方法、試験内容についてご紹介します。

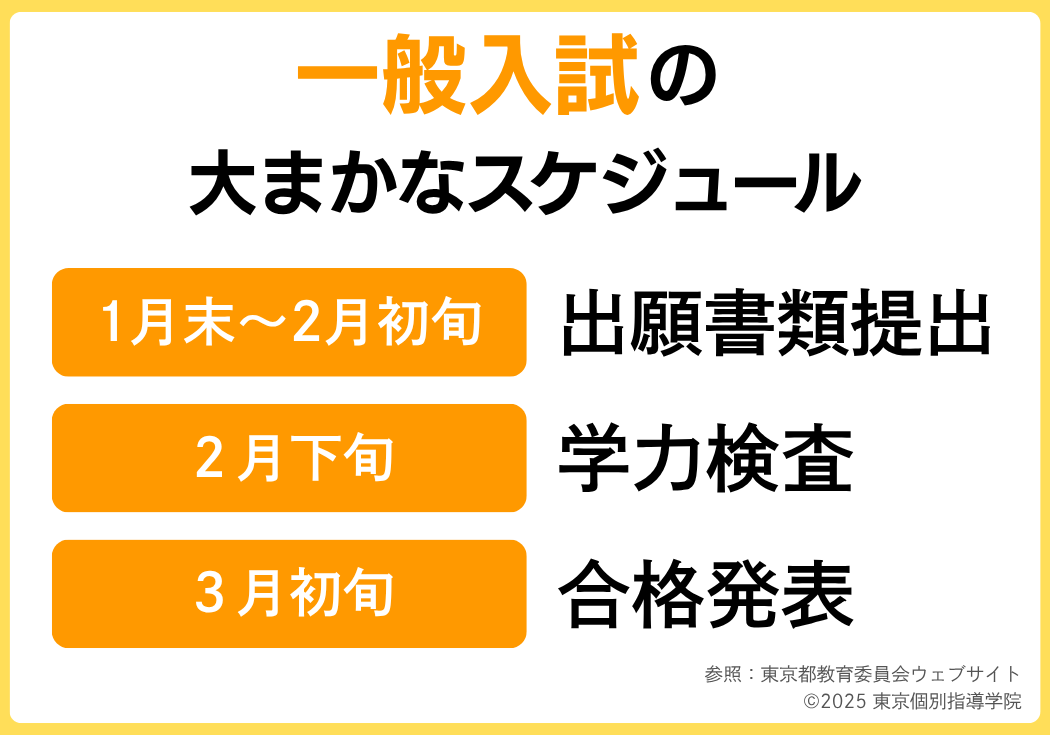

一般入試の第一次募集および分割前期募集は例年、

- 出願(1月末~2月初旬)

- 学力検査(2月下旬)

- 合格発表(3月初旬)

というスケジュールで実施されています。

出願は、

- インターネットの出願サイトで顔写真の登録や志願者情報(氏名・生年月日・住所・中学校名・保護者名)の入力を行う

- 中学校に承認してもらう

- 入学考査料支払

- 提出書類郵送(都内在住なら通っている中学から郵送)

- 受検票のダウンロード・印刷

という手順で行います。

出願作業には意外に時間がかかるので、時間の余裕を持って行うことをおすすめします。

入学考査料の支払いにあたってはクレジットカード情報の入力を行ったり、金融機関で支払うなら営業時間内に窓口へ行ったりなど、保護者の方のサポートが求められる場面も多々あります。

お子さまと一緒に、1つずつ手順を確認しながら着実に進めていきましょう。

一般入試では、原則として5教科の学力検査結果(一部の学校・学科では実技検査などを行うため学力検査は3教科)と調査書点によって合否が決まります。

学力検査点と調査書点の内訳は、実施教科数によって異なります。

推薦入試日程・出願方法・試験内容

都立高校における推薦入試は、学力検査を用いない入試方式です 。

推薦入試には、全日制のほか在京外国人生徒を対象とする入試などがありますが、ここでは全日制の推薦入試についてご紹介します。

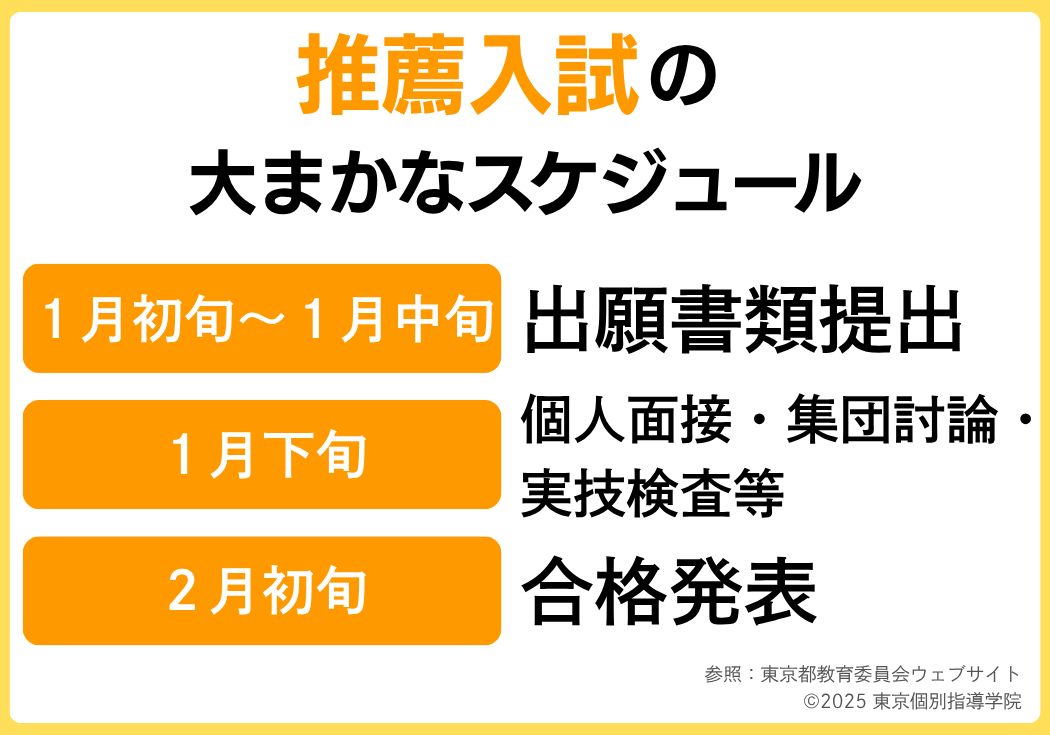

推薦入試は例年、

- 出願(1月初旬~1月中旬)

- 個人面接や集団討論、実技検査など(1月下旬)

- 合格発表(1月初旬)

と、一般入試より早い日程で実施されています。

出願は一般入試と同じ手順で、インターネット出願サイトを利用して行います。

全日制の推薦入試には、「一般推薦」「文化・スポーツ等特別推薦」「理数等特別推薦」の3種類があります。

いずれの推薦も、合否は調査書点と個人面接や集団討論点、小論文(または作文点)、実技検査点、その他の学校が設定する検査の点数などの総合成績によって決まります。

実技検査は、例えば体育形の学科では基礎体力や運動能力、芸術系の学科では楽器の演奏や鉛筆によるデッサンなどで、能力や個性を検査します。

また、一部の高校では研究レポートをもとにした口頭試問など特色のある検査が実施される場合もあります。

一般入試の傾向と対策のポイントは?

一般入試について、学力検査の傾向と対策ポイント、調査書の仕組みを押さえておきましょう。

各教科の学力検査の内容・対策ポイント

全日制課程の都立高の一般入試では、英語・数学・国語・理科・社会の5教科が課されるのが一般的です。

ただし、芸術や体育に関する学科では、英・数・国の3教科が課されます。

また、回答形式はマークシート方式と記述方式で行われます。

5教科について、共通問題の出題傾向と対策のポイントをご紹介します。

英語の出題傾向と対策ポイント

英語では、大問4問のうち3問が長文読解、1問がリスニングというスタイルが定着しており、読解問題の総語数は、2025年度は約1890語と、2024年度の約1720語より増えました。

小問数も多いうえ、条件を満たした英作文の小問も出題されるので、リスニングも含めて50分という試験時間で全問解き終えるには、かなりの解答スピードが求められます。

正確に速く回答するには、まず教科書レベルの単語と文法をしっかり押さえる必要があります。文法をしっかり理解していれば、覚えた単語を組み換えることで、さまざまな英文を作ったり、和訳したりできるようになります。

ノートに教科書で学習した単語や文章を書き出し、試験前などにノートを振り返ると良いでしょう。

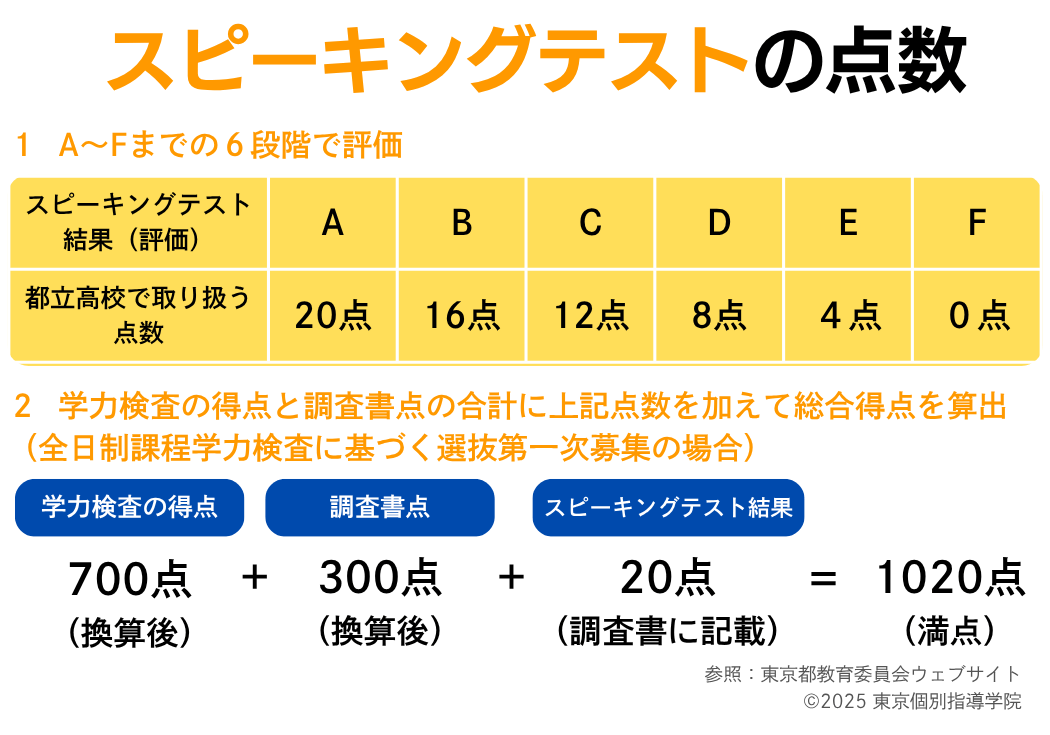

なお、東京都では中学3年生を対象にした「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)」を11月に実施しています。これは、中学校の授業で学んだ英語で「どのくらい話せるようになったか」を測るためのテストです。

スピーキングテストの結果は点数化されたうえ調査書に記載され、都立高校入試(学力検査に基づく選抜の第一次募集)の合否に影響します。なお、学力検査で英語を実施しない学校ではスピーキングテストの点数は利用しません。

全体の点数に占める割合は、1020点満点中20点とそれほど高くないものの、高評価なら合格により近づくことができます。

数学の出題傾向と対策ポイント

数学は、この数年は大問5問という形式が続いており、「数と式」や「関数」、「平面図形」、「空間図形」など各分野からバランスよく出題されます。

第1問の小問集合は難易度が低い問題が多いにも関わらず、1問ごとの配点が高いと言えるので、教科書レベルの問題演習を重ねて、取りこぼさずに点数を取りたいところです。

また、証明問題が出題されているので、証明記述の練習もしておくことが求められます。

国語の出題傾向と対策ポイント

国語では、大問5問のうち漢字の知識を問う大問が2問、それ以外では小説・説明的文章・現代文と古典融合文という問題構成が続いています。

漢字以外の大問の文章量は、2025年度では2024年度よりも、約1000字程度減り、2023年度並みになりました。また、200字程度の作文は例年通り課されました。

解答スピードと時間配分を意識して問題演習を重ねるのと共に、作文の練習も積んでおくことが必要です。

理科の出題傾向と対策ポイント

理科の問題は、物理・化学・生物・地学の各分野からバランスよく出題されています。それだけに、苦手な分野があると点数が伸びないので、まずは苦手分野の対策にしっかり取り組むとよいでしょう。

また近年は、大問6問のうち2問は小問集合として各分野の基本知識を問う問題が出題されています。小問集合の大問2問だけでも、配点が100点満点中40点を占めるため、いずれの分野も基本問題は確実に正答できるようになっておくことがポイントです。

東京個別指導学院には、都立高校の受験に欠かせない理科・社会をサポートする「理社サポート講座」を設けています。

理科の受験勉強や定期テスト対策にお子さまが不安を感じているようなら、ぜひ一度ご相談ください。

「理社サポート講座」の詳しい内容は、下記のサイトでご確認ください。

【東京個別指導学院】理社サポート講座の詳細はこちら

社会の出題傾向と対策ポイント

社会では、地理・歴史・公民の各分野がまんべんなく出題されています。また、大問1問の中で2~3分野の知識が問われる融合問題も、複数出題されています。

資料を読み取ったり、歴史的できごとのつながりを考えたりして解く問題がよく出題されるのも特徴です。知識事項をバラバラに覚えるのではなく、それぞれを関連づけて頭に入れることで、高得点が期待できます。

自校作成問題の傾向

一部の都立高校では、検査問題(試験問題)を独自に作成し、受験生に出題しています。令和7年度は10校が国・数・英の3教科、1校が英語の自校作成問題を受験生に課しました。

自校作成問題を出題しているのは、難関校とされる高校が多く、都立高校の共通問題より難度が高い内容になっています。

各高校の過去問題集は発表されますし、ホームページでも数年分の過去問をチェックできるので、早めに出題内容をチェックして、学習の指標にすることをおすすめします。

■国語、数学、英語で自校作成問題を出題(2026(令和8)年度都立高校入試)

日比谷高校

戸山高校

青山高校

西高校

八王子東高校

立川高校

国立高校

新宿高校

墨田川高校

国分寺高校

■英語のみ自校作成問題を出題

(2026(令和8)年度都立高校入試)

国際高校

また、一部の定時制高校及び通信制高校でも、自校で作成した問題により入試を行っています。

都立高校入試で「調査書点」はどのくらい重要?

都立高校の一般入試において、学力検査の得点と共に合否に影響するのが「調査書点」です。

学力検査と調査書点の比率は7:3(学力検査で5教科を課す場合)または6:4(3教科を課す場合)となっており、学力検査に劣らず重要だということがわかりますね。

調査書点とは、調査書の内容のうち各教科の成績(評定)を点数化したものです。

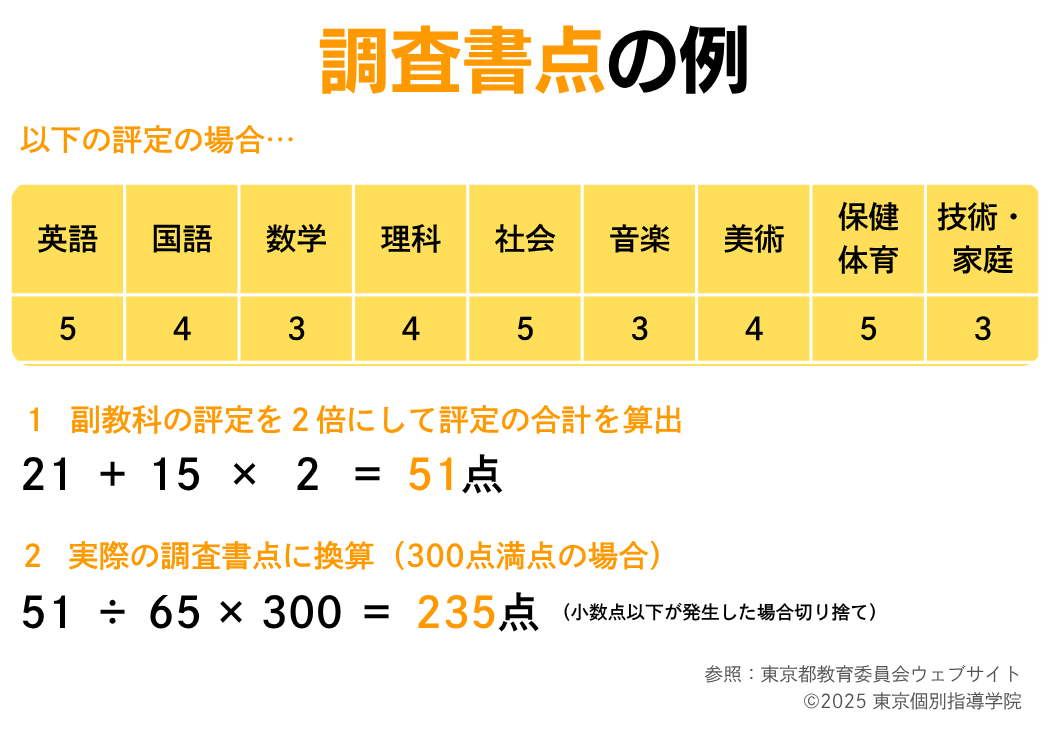

調査書点の算出方法

調査書点は、学力検査を実施する教科の評定を1倍、学力検査を実施しない教科の評定を2倍し、合計した上でさらに300点満点(学力検査700点、調査書点300点の場合)として算出します。

一般的には英語、国語、数学、理科、社会の5教科で受験することが多く、その場合は、音楽、美術、保健体育、技術・家庭の4教科の評定が2倍されます。

そのため、評定の合計点は学力検査を行う5教科が5×5=25点満点、学力検査を行わない4教科が5×4×2=40点満点となり、合計すると65点満点となります。

これをさらに調査書点に換算し、学力検査点、スピーキングテストの点数と合計して合否を判定します。

内申点は都立高校入試にどう影響する?

内申点とは、各教科の評定を合計したものを指します。

単純に各教科の評定を合計したもの(45点満点)が「素内申」、前述のように学力検査を行わない教科を2倍したもの(65点満点)を「換算内申」、と呼びます。

この内申点をさらに300点満点に換算したものが、実際の合否判定に使われる調査書点となるため、内申点を1点でも多く取っておくことが必要になるのです。

都立高入試の学力検査に基づく入試では、調査書点は中3の評定のみが対象になります。

ただし、いずれの教科の成績も中1からの積み重ねの結果なので、中3から急によい成績を取ろうとしても難しいでしょう。

調査書点を上げるには、中1・中2から都立高受験を視野に入れて日々の勉強に取り組む必要があります。

東京個別指導学院の「都立入試対策プラン」では、調査書点(内申点)対策も含めて都立高校入試に特化した指導を行い、お子さまの合格をバックアップしていきます。

興味を持たれた方は、ぜひ一度ご相談ください。

推薦入試の傾向と対策のポイントは?

推薦入試の募集人数は、普通科で募集定員の20%以下、そのほかの学科やコースでは30〜40%以下と定められています。(令和7年度入試の場合)

一般入試に比べて募集定員が少ないとはいえ、合格のチャンスを増やすためにも、お子さまは推薦入試の受験を検討されているかもしれません。

ここでは推薦入試の試験内容と対策方法について、ポイントを押さえておきましょう。

推薦入試の出願条件

都立高の推薦入試には、「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」、「理数等特別推薦」の3種類があります。

いずれの推薦入試でも出願条件として、「志願は第1志望のみ」(ただし、同じ学校の同じ学科であれば、第二志望の学科を指定することができる高校もある)、「志願変更はできない」という項目が挙がっています。

その他、推薦入試の種類ごとに出願条件が異なる項目もあるので、お子さまが受験する可能性のある推薦入試について詳細を確認しておきましょう。

推薦入試の選考方法

推薦入試では、お子さまが通う中学の担任の先生が作成する調査書のほか、面接・集団討論や小論文(または作文)、実技検査、その他学校が設定する検査などの結果を総合した成績で選考が行われます。

なお、いずれの推薦入試でも、推薦書に担任の先生が記載する「推薦理由」も選考の資料になります。

試験の具体的な内容については、推薦の種類ごとに異なるので、東京都教育委員会のサイトなどで早めに確認しておくことをお勧めします。

推薦入試の対策ポイント

推薦入試の「調査書点」は、調査書に記載された調査書における各教科の観点別の評価(全27観点)または9教科の評定のどちらかを点数化します。どちらの場合も「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」が問われます。

「検査」の内容や配点は高校によって異なります。

個人面接では、「志望理由」や「高校卒業後の進路・将来の夢」、「高校入学後に頑張りたいこと」、「中学生活でがんばったこと」など、問われやすい内容について、お子さまなりの答えを準備しておくことが基本です。

高校入学後についての内容は、高校見学で感じたことを思い出しながら、具体的な内容を入れ込むと、お子さまの熱意が伝わりやすくなります。

小論文・作文に関しては、過去に問われたテーマを過去問で早めに押さえ、実際に書いてみるのが一番です。特に小論文は書き方を身につけるのに時間がかかるので、早めに対策を始めるとよいでしょう。

なお、一般推薦においては、お子さま自身が記入する「自己PRカード」の提出が求められます。自己PRカードは点数化されませんが、面接の資料に使われます。

各高校が発表している「本校の期待する生徒の姿」を踏まえながら、面接官にアピールするつもりで記入するよう、お子さまにアドバイスしてあげてください。

受験に向けて、どんな準備・対策が必要?

では、都立高校入試に向けて、どんな準備・対策が必要になるのでしょうか?

志望校設定から受験勉強まで、プロセス別に具体的な方法を押さえていきましょう。

志望校(目標校)を決める

ひと口に「志望校設定」と言っても、例えば次のように、様々な切り口からの選び方が考えられます。

重視したい項目をいくつかピックアップして、より条件に合う学校を絞り込んで決めるのもよいですね。

- 進路実績(大学や専門学校への合格実績)

- 校風

- 学び方(高校の種類・学科など)

- 参加したい行事や、入りたい部活がある

- 通学のしやすさ

- 特色ある教育活動や東京都の指定事業内容

- 学校の成績や模試の結果と、高校の学力レベルが合っている

1~2年生のうちは、「高校受験は先の話だし、志望校はまだ考えられない」というお子さまもいらっしゃるかもしれません。

しかし、目指す高校が早めに決まっていれば勉強のモチベーションが上がりやすく、成績アップも期待できます。

「目標だけでも決めておいたら?」とお子さまを促してあげるとよいでしょう。

東京個別指導学院では、フォームからお問い合わせいただいた方に、高校受験に役立つ電子BOOK「志望校選択マニュアル」をプレゼントしています。

志望校を決めるための目安がほしいときに、ぜひご活用ください。

受験までの学習プランを決める

受験対策で大切なのは、合格に向けて段階的に力を高めていくこと。

そのためには、長期的なスパンで学習スケジュールを立て、計画的に学習を進めていく必要があります。

ここではサンプルとなるスケジュールをご覧いただきましたが、「部活が忙しいか」「苦手科目があるか」などによって、プランの内容は異なります。

基礎固めや応用問題演習、過去問演習、模試の受験などをバランスよく組み合わせ、お子さまに合うスケジュールを決めていきましょう。

また、内申点アップのためには、中1・2からの定期テスト対策も欠かせません。

効率的なテスト対策に興味がある方は、東京個別指導学院にご相談ください。

過去問を活用して受験勉強

受験勉強を進めるにあたって活用したいのが、都立高校入試で出題された過去の入試問題や、志望校の自校作成問題、推薦入試で課される小論文といった過去問です。

過去問を実際に解いてみることによって、出題傾向や難易度、時間配分のコツをつかむことができます。

さらに、間違えた問題は解答・解説を読んで「なぜ解けなかったのか」を押さえ、解き直しをすることによって、自分の弱点対策を行い、志望校合格に近づくことができます。

都立高校入試合格に向けて、着実に準備を始めましょう

都立高校入試を成功させるには、各教科の学力検査対策や小論文・作文対策のほか、1・2年生からの内申点対策など、時間をかけてさまざまな準備を進めていくことが求められます。

東京個別指導学院では、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作成し、お子さまの志望校合格をサポートします。また、豊富な高校情報をもとに進路相談にもきめ細かく対応させていただきます。

お子さまの都立高入試合格に向けて、ぜひ一度ご相談ください。

個別指導で都立高校合格を徹底サポート

都立高校入試は、教科ごとの学習内容はもちろん、入試情報や学校ごとの情報をしっかり把握する必要があります。東京個別指導学院は、都立高校合格に特化したカリキュラムをご用意。また、お子さまの現状と目線に合わせた内容とスケジュールで、内申点アップに向けた対策も可能です。個別指導ならではのきめ細かいサポートをぜひ体験してください。